СОЦИОЛОГИЯ ВООБРАЖЕНИЯ (учебное пособие 2010)

Главные вкладки

СОЦИОЛОГИЯ

Допущено Учебно-методическим объединением

по классическому университетскому образованию

к изданию в качестве учебного пособия

для студентов высших учебных заведений,

обучающихся по направлению 040200 (Социология)

МОСКВА

ТРИКСТА

2010

А.Г. ДУГИН

ВООБРАЖЕНИЯ

Введение в структурную

социологию

МОСКВА

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

2010

УДК 316.3/.4

ББК 60.5

Д80

Печатается по решению кафедры Социологии

международных отношений социологического факультета

МГУ им. М.В. Ломоносова

Рецензенты:

д.ф.н. Ф.И. Гиренок,

д.ф.н. В.Г. Кузнецов

ISBN 978-5-8291-1245-5

ISBN 978-5-904954-03-1

Д80

Дугин А.Г.

Социология воображения. Введение в структурную социологию. — М.: Академический Проект; Трикста, 2010. — 564 с. — (Технологии социологии).

ISBN 978-5-8291-1245-5 (Академический Проект)

ISBN 978-5-904954-03-1 (Трикста)

Книга излагает основные принципы и методологию нового направления в социологии — «социологии глубин», основанного на структуралистском подходе к изучению общества и его проблем.

Общество, человек, время, пространство, социальные взаимодействия, структуры, институты, политические процессы, идеологии, отношения между полами, этнические и межнациональные взаимодействия рассматриваются одновременно на двух уровнях — на уровне «коллективного сознания» (Э. Дюркгейм) и на уровне «коллективного бессознательного» (К.Г. Юнг).

Автор книги строит новое направление социологии на основании трудов французского социолога Жильбера Дюрана, разработавшего концепции «имажинэра», «антропологического траекта» и режимов («диурн»–«ноктюрн») коллективного бессознательного.

Учебное пособие предназначено для студентов, аспирантов и преподавателей социологических, философских, политологических, исторических, филологических, культурологических и психологических факультетов вузов.

© Дугин А.Г., 2010

© Оригиналмакет, оформление. Академический Проект, 2010

© Трикста, 2010

УДК 316.3/.4

ББК 60.5

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРАЛИСТСКАЯ ТОПИКА СОЦИОЛОГИИ 23

ГЛАВА 1.1. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ШКОЛЫ (КРАТКИЙ ОБЗОР) 25

Предмет социологии 25

Социальная философия и социология 26

Становление социологии как науки. О. Конт — «три эпохи» 27

Э. Дюркгейм: коллективное сознание 28

М. Мосс: дар и отдаривание 28

Г. Спенсер: либеральный социал-дарвинизм 29

Ф. Тённис: «община» и «общество» 29

К. Маркс: социологический максимализм 30

М. Вебер: понимающая социология 31

В. Зомбарт: «герои» и «торговцы» 31

Г. Зиммель: социология жизни 32

Чикагская социологическая школа

(А. Смолл, Д. Винсент, У. Томас, Ф. Знанецкий) 32

Дж.Г. Мид: символический интеракционизм 33

Колумбийская школа (Г. Гиддингс, П. Лазарсфельд, Дж. Морено, Р. Мёртон):

теории среднего ранга 33

Ч. Кули и Л. Уорд: холизм и социальная эволюция

по-американски 34

Т. Парсонс: структура социального действия 34

В. Парето: теория элит 35

Л. Гумплович: расовая борьба 35

П. Сорокин: социальная и культурная динамика 35

ГЛАВА 1.2. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛОГОС И СТРУКТУРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ

(В КЛАССИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ) 37

Социология изучает социальный логос 37

Схема социального логоса 37

Индивидуальный социальный логос 38

Социум как структура 39

Структурная лингвистика: речь и слово (высказывание, дискурс) 39

Социум как язык 40

Психологический человек и «тюрьма без стен» 41

ГЛАВА 1.3. ОБЛАСТЬ СОЦИОЛОГИИ, ОБРАЩЕННАЯ К ИРРАЦИОНАЛЬНОМУ 42

Исчезновение атомарных фактов 42

Голос иррационального (психология толпы) 42

Иррациональность общественного мнения

и пралогос примитивов 43

Гетеротелия и энантиодромия 43

Потребность в новой социологии 44

ГЛАВА 1.4. ОСНОВЫ СТРУКТУРАЛИЗМА. СТРУКТУРАЛИЗМ

КАК МЕТОД 45

Появление структурализма 45

Миф как структура 45

П. Рикёр — керигма и структура 47

Структура структуры 48

Ф. Ницше: аполлоническое и дионисийское / воля к власти 48

ГЛАВА 1.5. КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ 51

Сюрприз психоанализа 51

З. Фрейд: открытие Es 51

К.Г. Юнг: коллективное бессознательное 52

Карта подсознания и «работа сновидений» 53

Понятие архетипа 54

Человек в психоаналитической топике Юнга 54

Индивидуация 58

Социокультурная топика Юнга 59

Человек как непустое множество 59

Пятая ось — ось инициации 60

Инициация и ее функции 61

ПРИЛОЖЕНИЕ. ЯЗЫК ЛОГОСА И ЯЗЫК МИФОСА 63

Аристотель: от логоса к логике 63

Законы логики 64

Миф как отрицание логики 65

Тропы как структуры мифа 66

РЕЗЮМЕ 69

РАЗДЕЛ 2. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ВООБРАЖЕНИЯ 71

ГЛАВА 2.1. СЕМИНАР «ERANOS». ВОЗНИКНОВЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ ВООБРАЖЕНИЯ (ПРЕДПОСЫЛКИ) 73

Разработка теории воображения 73

Р. Вильгельм: китайская мысль 73

Р. Отто: концепция сакрального 74

М. Элиаде: миф вечного возвращения 74

А. Корбен: mundus imaginalis 75

К. Кереньи: новое открытие греческой мифологии 76

П. Радин: фигура трикстера 76

М. Бубер и Г. Шолем: хасидизм и каббала 77

А. Портман: концепция неотении 78

В. Паули: синхроничность и спин 78

Фигуры ученых, близких к проблематике семинара «Эранос» 78

Г. Башляр: теоретик науки и грез 79

Ж. Дюмезиль: антиевгемеризм и трехфункциональная гипотеза

социального класса 79

К. Леви-Стросс: мифологика 80

Ж. Дюран: создание «социологии воображения» 81

ГЛАВА 2.2. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ВООБРАЖЕНИЯ:

СТАТУС МИФОСА И АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАЕКТ 83

Ж. Дюран: от топики к теории

(гранд-теория социологии воображения) 83

Институционализация социологии воображения 84

Статус имажинэра: его первичность 85

Понятие антропологического траекта 87

Имажинэр и смерть 88

Статус мифоса / динамика мифоса 88

Режимы и группы внутри имажинэра: диурн/ноктюрн 89

Рефлексы и доминанты и их связь с группами мифов

и режимами воображения 90

ГЛАВА 2.3. ДИУРН / ГЕРОИЧЕСКИЕ МИФЫ 91

Диайрезис 91

Герой 91

Постуральность 92

Смерть как другое 92

Великий свет 93

Полет, ангел, стрела 93

Бездна 94

Очищение 94

Меч и скипетр 95

Зоофобия и реальность дракона 95

Поход против ночи и раскол воображения 96

Мизогиния и аскетизм 97

Идентичность и паранойя 97

Дуализм 98

Мускулиноидность 98

Значение открытия режима диурна для науки 99

ГЛАВА 2.4. НОКТЮРН / МИСТИЧЕСКИЕ МИФЫ 100

Эвфемизм 100

Мистический ноктюрн (ноктюрн I): единение 101

Антифраза 101

Дигестивный рефлекс как доминанта мистического ноктюрна 102

Режим матерей 102

Утробный пацифизм 103

Цвет и свет, от солнца к огню 103

Чаша как эвфемизация бездны 104

Благие животные 104

Проглатывающий–проглоченный 105

Мальчик-с-Пальчик 106

Номенклатура символов ночи 106

Расслоение идентичности и глишроидные свойства 107

Феминоиды 108

ГЛАВА 2.5. РЕЖИМ НОКТЮРНА 2 / ДРАМАТИЧЕСКИЕ МИФЫ 109

Драматический ноктюрн как умеренный эвфемизм 109

Копулятивная доминанта 109

Архетип танцора 110

Смерть и воскресение 110

Номенклатура символов драматического ноктюрна 111

Драматическая идентичность: Гермес и его жезл 111

Мир невест и путешествия 112

Мифы о прогрессе и Прометее 112

Циклотимия или норма? 113

Драматические феминоиды 114

ГЛАВА 2.6. ОБЪЯСНЕНИЕ ЛОГОСА ЧЕРЕЗ МИФОС 115

Логос как продукт режима диурна 115

Диурн и социум 115

Анатомия прогресса 116

Режимы воображения и социальные классы 117

Объяснение гетеротелии и сбоев в работе социального логоса 118

Логос как патология 118

ГЛАВА 2.7. РЕЖИМЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО И ФИГУРЫ

РИТОРИКИ 120

Риторическая антитеза в режиме диурна 120

Война с микробами 120

Паранойя как социальная конвенция 121

Плеоназм и закон тождества 122

Гипербола и ее нелогичность 122

Эвфемизм как феминоидный язык 123

Антилогия 123

Катахреза 124

Литота 124

Гипотипоз 125

Эналлага 126

Гипербат 127

Мифокритика 127

Мифоанализ 128

РЕЗЮМЕ 129

РАЗДЕЛ 3. СОЦИУМ В ИСТОРИИ. РАЗНОВИДНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 131

ГЛАВА 3.1. ПРЕМОДЕРН–МОДЕРН–ПОСТМОДЕРН: СТРУКТУРА ИСТОРИЧЕСКОЙ СИНТАГМЫ ЗАПАДНОГО ОБЩЕСТВА 133

Время как социальный конструкт 133

Парадокс позиции социолога 133

Стартовые представления об исторической синтагме 134

Модерн как точка отсчета 134

Концепт Премодерна и его время 134

Модерн как антитеза Премодерну 135

Нарастание рефлексии внутри Модерна 136

Концепт Постмодерна 137

Эон и хронос (ризоматическое время Ж. Делёза) 137

Карта исторической топики 138

Социальный логос в истории Запада, аккультурация

и гибридные общества 138

ГЛАВА 3.2. АРХАИЧЕСКОЕ И РЕЛИГИОЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ КО ВРЕМЕНИ 140

Проблема автохтонных незападных социумов 140

Два типа традиционного общества: архаическое и религиозное 140

Три группы мифов и их время (по Ж. Дюрану) 141

Хроноклазм 141

Проклятая часть 142

Вечное возвращение 143

Деваяна и питрияна 143

Мистический ноктюрн 144

Религиозное время 145

Линейное время монотеизма 145

Иоахим де Флора и учение о трех веках 146

ГЛАВА 3.3. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ВРЕМЕН 148

Синтагма Премодерн–Модерн–Постмодерн есть

экстраполяция западного логоса 148

Восемь времен Ж. Гурвича 149

Времена, текущие в разные стороны 150

Социология свалки 151

ГЛАВА 3.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ И ИСТОРИЧЕСКИЕ

ЦИКЛЫ 152

Марксизм и теория экономических формаций 152

Иоахимитская природа марксистского мифа 153

Советский период: баланс логоса и мифоса 153

Археомодерн по-советски 154

Три экономических уклада 155

Предындустриальный уклад: аграрное общество 155

Индустриальный уклад 155

Постиндустриальное общество 156

Диахроническая схема экономических укладов 156

ГЛАВА 3.5. СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА МИФОВ 158

Три типа общества по Питириму Сорокину 158

Идеационный тип 158

Идеалистический тип 159

Чувственный тип 159

Последовательность типов по Питириму Сорокину 159

«Апокалипсис» Питирима Сорокина 160

Эстетические циклы Шарля Лало 160

Динамика мифа у Дюрана (семантические бассейны) 160

Иоахимитский миф 161

Миф о Прометее 162

Мифы о Дионисе 162

Мифологический прогноз Жильбера Дюрана 163

Миф о Гермесе 163

Классовая борьба 164

Расовая борьба 164

От биологического расизма к культурному 165

Традиционалистский миф о «конце света» 165

РЕЗЮМЕ 167

РАЗДЕЛ 4. СОЦИУМ КАК ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ.

СОЦИОЛОГИЯ ПРОСТРАНСТВА 169

ГЛАВА 4.1. ПРОСТРАНСТВО КАК МЕТОД. СОЦИАЛЬНАЯ

СТРУКТУРА 171

Можно ли говорить о социологии пространства? 171

Социальная морфология Дюркгейма 171

М. Хальбвакс: коллективная память и топология Святых мест 172

Структура социальной морфологии 172

Система в социологии 173

Социология завтрака 174

Парето и Уорнер: примеры социальной статики

и устойчивости социальных структур 175

Крах СССР как урок наглядной структурной социологии 176

Структурализм как пространственный метод 177

Гипотеза оси Z в структуралистской социологии 177

Диахронизм vs синхронизм 178

Пространство — наш друг 179

Воображение — карта 179

Является ли пространство социальным конструктом? 180

Метод изучения пространства

через историческую топику 180

ГЛАВА 4.2. ПРОСТРАНСТВО ПРЕМОДЕРНА 181

Архаика и имажинэр 181

Мифологическое пространство 181

Героическое пространство / образы вертикали 182

Драматическое пространство 183

Мистическое пространство 185

Селение / мир / жилище / рисунок 186

Город 186

Логосная систематизация пространства 187

Пространство и стихии 187

Религиозное пространство 188

Монотеизм и пространство 188

ГЛАВА 4.3. ПРОСТРАНСТВО МОДЕРНА 190

Битва с Аристотелем 190

Возрождение и появление перспективы в живописи

(угашение воображения) 190

Галилей — творец пространства Модерна 190

Г. Галилей и П. Гассенди: атомизм 191

Р. Декарт: res extensa 191

И. Ньютон: res gravis и принцип локальности 192

Научное пространство 192

Промышленное пространство / город Модерна 193

И. Кант: априорная форма чувственности 193

Квантовая механика и нелокальность пространства 194

Космическое пространство 194

Пространство Модерна и коллективное бессознательное 195

ГЛАВА 4.4. ПОСТМОДЕРН ПРОТИВ ПРОСТРАНСТВА 197

Николас Луман: социология систем 197

М. Кастельс: общество как сеть 198

Сеть заменяет индивидуума 198

Пространство потоков 198

Глобальный город 199

Ж. Делёз: «Тело без органов» 199

Постмодернистский марксизм Делёза 199

Территориализация 200

Изборожденное пространство (espace strie) 200

Детерриториализация 200

Гладкое пространство (espace lisse) 201

Складка (le Pli) 201

Ризома 201

И. Пригожин: физика времени и синергетика 201

Наркопространство и революция 202

Виртуальное пространство 204

Великая пародия на пространство 204

ПРИЛОЖЕНИЕ. СОЦИОЛОГИЯ ГЕОПОЛИТИКИ 206

Геополитика как социологический метод 206

Геополитика как социология пространства 207

Ф. Ратцель: политическая география 207

Р. Челлен: государства как формы жизни 208

А. Мэхэн: «морское могущество» 208

Х. Макиндер: создатель геополитической топики 209

Геополитическое пространство как социальное пространство 210

Карл Хаусхофер (1869–1946) 211

Карл Шмитт: Левиафан и Бегемот 211

Геополитика и режимы воображения 212

Евразийство и пространство 213

РЕЗЮМЕ 216

РАЗДЕЛ 5. СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: ЧЕЛОВЕК КАК СТРУКТУРА 217

ГЛАВА 5.1. HOMO SOCIOLOGICUS 219

Статус и роль 219

Типы статусов 219

Антропология и социальная антропология: определения 220

Социум как письмо бесписьменных культур 221

Табу и нао 222

Do Kamo 222

Проблема индивидуума: пустое место 224

Идея социобиологического индивидуума: феральный человек 224

Конрад Лоренц: зоосоциология 225

Homo vivens 226

Индивидуум как статус в «понимающей социологии» М. Вебера 227

Индивидуум в марксистской теории 228

ГЛАВА 5.2. ЧЕЛОВЕК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И ИНДИВИДУАЦИЯ 229

Попытка обосновать индивидуума в бихевиористской

(классической) психологии 229

Психология глубин 229

Человек по Юнгу 230

Аналогия между обществом и сновидением: ее пределы 231

Социум гомологичен режиму диурна 232

Архаическое общество как нормативное 233

Проблема ноктюрна 233

Социализация драматических копулятивных мифов 233

Кукушкины похороны 234

Структурная социология семьи 234

Темная мистика обеда 234

Живот и тень 235

Социум тождественен психике 236

Антропологический траект: структуралистский гуманизм 237

ГЛАВА 5.3. ПЯТАЯ ОСЬ 238

Инициация как социологическое явление 238

Типы инициации 239

Пятая ось как основа социальной антропологии 239

ГЛАВА 5.4. ЧЕЛОВЕК В СЕРИИ ПРЕМОДЕРН–МОДЕРН–

ПОСТМОДЕРН 241

Homo initiatus 241

Усложнение инициатических систем 242

Редубляция инициаций 242

Типы параллельных инициатических иерархий

в монотеистических традициях 243

Социология ереси 244

Человек современный и его инициатические истоки 244

Новое как вечное 245

Декарт: открытие субъекта 246

Руссо и добрый дикарь 247

Многообразие масонских типов 248

Иммануил Кант и угроза утраты субъекта 248

Этапы десакрализации человека 249

Психология против души 250

Антропологические версии философии XIX–XX веков 250

Появление социологии 251

Юнгианство и его значение 251

Структурализм и постструктурализм 252

Ничто, человек и социум 253

Киборги 254

Do Kamo в Постмодерне 254

Закончен ли спор о Постмодерне? 255

ПРИЛОЖЕНИЕ. АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

АРХЕОМОДЕРНА 257

Антропологический гибрид и «мерзость запустения» 257

Do Kamo болеет 257

Низы и верхи общества археомодерна 258

Р. Бастид: социология Бразилии 258

Российское общество как Археомодерн: несчастное общество 259

РЕЗЮМЕ 260

РАЗДЕЛ 6. СОЦИОЛОГИИ И ИДЕОЛОГИИ 261

ГЛАВА 6.1. ИДЕОЛОГИЯ И ЕЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 263

Дестют де Траси: появление термина «идеология» 263

Понимание идеологии Марксом: ложное сознание 263

Несостоятельность определения идеологии у Мангейма 264

Значение идеологии для социологического анализа 265

Три идеологии 265

Невозможность исследовать идеологии с нейтральных позиций

(таких позиций нет) 266

ГЛАВА 6.2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИДЕОЛОГИЙ 268

Социологический анализ идеологий и социометрия 268

Рост идеологизации в Модерне 269

Марксизм (социализм): эсхатологический миф 269

Либерализм: апологетика буржуазного строя 270

Фашизм: альянс консерватизма и модернизма 270

Протестантские истоки трех идеологий 271

Социальный логос в трех идеологиях 271

ГЛАВА 6.3. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИДЕОЛОГИИ 274

Мифоанализ идеологий 274

Мифоанализ марксизма 274

Либерализм и его режим: первая фаза 276

Либерализм li-li 277

Фашизм и миф 278

Фашизм и национал-социализм: нюансы и различия 279

ГЛАВА 6.4. МАРКСИСТСКАЯ (И ПОСТМАРКСИСТСКАЯ)

СОЦИОЛОГИЯ 281

Социология марксизма 281

Исторический момент в марксистской социологии 282

Дьёрдь Лукач: пролетариат и гносеология 283

Франкфуртская школа: критика тоталитаризма 283

Фрейдомарксизм 285

ГЛАВА 6.5. ЛИБЕРАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ 288

Основные пункты либерального подхода к социологии 288

Чикагская школа 289

Типология индивидуума и социальная ситуация 290

Ф. Хайек: космос против таксиса 291

Айн Рэнд: Атлас расправил плечи (объективизм) 293

ГЛАВА 6.6. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ТРЕТЬЕГО ПУТИ 295

Третий путь как обобщение 295

Вильфредо Парето: неомакиавеллистская социология 295

Ж.А. де Гобино: расовое неравенство 296

Социология антисемитизма 296

Вернер Зомбарт: социология третьего пути 298

Карл Шмитт: консервативная социология 299

Отмар Шпанн: социальная цельность 301

Новая аристократия 301

Основные принципы учения об обществе в идеологиях третьего пути 302

ГЛАВА 6.7. ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ВЗАИМООЦЕНКИ ИДЕОЛОГИЙ:

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СЕТКА 304

Критика идеологических моделей: обоснование метода 304

Либерализм против фашизма и коммунизма («открытое общество

и его враги») 304

Марксизм против либерализма и фашизма 305

Идеологические версии «еврейского заговора» 305

ПРИЛОЖЕНИЕ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ ТРЕХ ИДЕОЛОГИЙ

(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 307

Экономика как идеологическая дисциплина 307

Экономика марксизма: смена формаций, рабство–вассалитет–рынок–план 307

Экономика либерализма: от не-рынка через несвободный рынок к неограниченному рынку 308

Экономика «третьего пути» 309

РЕЗЮМЕ 311

РАЗДЕЛ 7. СОЦИОЛОГИЯ ЭТНОСА 313

ГЛАВА 7.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭТНОСА И СМЕЖНЫЕ ПОНЯТИЯ 315

Понятие этноса 315

Этнос–народ–нация–раса 316

Этнос–народ–(народность)–нация–(национальность)–раса 316

Научная дефиниция этноса 316

Народ — общность судьбы 316

Народ, государство, религия, цивилизация 317

Нация как государство-нация 318

Раса и расовые теории 319

Расизм биологический и культурный 321

Терминологические проблемы советской этнологии 322

Этнос и раса 323

ГЛАВА 7.2. ЭТНОС И МИФОС 324

Этнос и мифос 324

Миф и мифема в структуре этноса 325

Дуальная структура этноса: фратрии 326

Этнос, общинность, семья 327

Инициация в этнической структуре 327

Границы этноса и масштабирование браков 328

Медведи как люди 329

Этнос и режимы бессознательного 331

Культурные круги 332

Различия этносов и коллективное бессознательное 334

Межэтнические взаимодействия по Широкогорову 335

Этносы и война 336

ГЛАВА 7.3. НАРОД И ЕГО ЛОГОС 338

Всходы и жатва 338

Греки как народ 339

Народ Индии 339

Формирование исламской уммы 340

Империя Чингисхана 340

Баланс логоса и мифоса у народа 342

Л. Гумилев: пассионарный толчок 342

Механика этногенеза по Гумилеву 343

Пассионарность и диурн 344

Народ и диурн 344

ГЛАВА 7.4. НАЦИЯ ПРОТИВ МИФА 346

Перенниальность этноса 346

Народ как пробабилистская категория 346

Генезис нации 347

Государство-нация как машина этноцида 348

Государство как антиимперия искусственно порождает нацию 348

Гражданин — логический артефакт нации 349

Гипотипоз «народа» в Конституциях 349

Причины путаницы в определениях нации (национализма) в политологии 350

Причины путаницы в определениях нации (национализма) в этнологии 350

Судьба мифоса в модерне 352

Этнос как подсознание нации 353

Нация и диурн 354

Residui 355

Нация киборгов 356

РЕЗЮМЕ 358

РАЗДЕЛ 8. СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИКИ 359

ГЛАВА 8.1. ПОЛИТИКА КАК ВЛАСТЬ. СТРУКТУРА И СТИХИЯ

ВЛАСТИ 361

Определение политики 361

Власть как стихия и власть как структура 361

Социология царя дождей 362

Каста в социологии Л. Дюмона 363

Политика и деяние недеяния 364

Властные страты 365

Властные институты: сакральный царь 366

Жречество как властный институт 367

Царская власть и воины 368

Институт тружеников 369

ГЛАВА 8.2. СОЦИОЛОГИЯ ЭЛИТЫ 371

Элита и массы 371

Ротация элит 372

Воля к власти 373

Раб и Господин в философии Гегеля 373

Чарльз Миллс: властвующая элита 374

Аллогенная элита у Гумпловича 374

Дуальность в трехчастной системе Ж. Дюмезиля 375

Диурн и господство 376

Деградация элит и переключение режимов 377

Логос и элиты 377

ГЛАВА 8.3. ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 379

Различия между социологией политики и политологией 379

Политические системы по Аристотелю 379

Политические системы и пространство 382

Социология политики в русской истории 382

Прямая и косвенная власть: легальность и легитимность 384

Социология политики и недоверие 385

Конспирология как наивная социология 386

ГЛАВА 8.4. СТРУКТУРЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ

В ИСТОРИЧЕСКОЙ СИНТАГМЕ 388

Кастовая система 388

Сословия 390

Классы 390

Бесклассовое общество 391

Политическая стратификация в истории 392

Политические системы в истории 393

Минимализация Политического 394

Политика в Постмодерне упраздняется 394

ГЛАВА 8.5. ПОЛИТИКА И РЕЖИМЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 396

Царство в инициации 396

Война и инициация 396

Жрецы и свет в политике 397

Молния: политический символизм 398

Логос в политике 398

Диурн, логос и элиты 399

Политический логос и правовое государство 399

Возможна ли политика без политики? 400

«Тайная власть» 400

Постполитика 401

Ноктюрн как аполитейя 401

Всплытие ноктюрна в Постмодерне 402

РЕЗЮМЕ 404

РАЗДЕЛ 9. СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ 405

ГЛАВА 9.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЛИГИИ. САКРАЛЬНОЕ

И ПРОФАННОЕ 407

Определение религии в социологии 407

«Здесь» и «там»: имманентность границы 407

Социальность природы 408

Сакральное и профанное: разграничение сфер 408

Религия и магия 409

Где начинается «там»? 409

Сакральное как «дальнее» и «великое» 410

«Там» и «другое здесь» 410

Сакральное как тайное 411

Единство сакрального 412

Религия и воображение 412

Режимы бессознательного в религии 413

Религия в узком и в широком смысле 414

ГЛАВА 9.2. РЕЛИГИЯ И ПОЛЮС САКРАЛЬНОГО 415

Жрецы и полюса сакрального 415

Дуализм жречества: белые и черные шаманы 415

Deus otiosus 416

Дихотомия король–жрец 417

Второй тип дихотомии: далекое/тайное 418

Экзотеризм и эзотеризм 418

Дуалистические религии 419

Два типа религий 419

Варианты суперпозиции религиозных структур 420

Религия элит и религия масс 421

ГЛАВА 9.3. ТИПОЛОГИЯ РЕЛИГИЙ И ИСТОРИЧЕСКАЯ

СИНТАГМА 423

Религиозный максимализм: архаические формы 423

Укрепление границы:

фиксация сакральных институтов 424

Сакральное и профаническое в дуалистических религиях 425

Монотеизм: creatio ex nihilo 425

Мистика и ересь 426

Трансформации религии в Премодерне 426

Деизм 427

Изменение социального значения религии 428

Протестантская этика и Модерн 428

Атеизм 430

Трансформации религии в Модерне 430

Религия и Постмодерн (Квентин Тарантино) 431

New Age 432

Религия как симулякр 432

ГЛАВА 9.4. СОЦИУМ В ХРИСТИАНСТВЕ 433

Три исторических периода христианства. Катакомбы 433

Византизм: христианство и империя 434

Монашество как социальный норматив 435

Нормативный социум в католичестве 435

Нормативный социум в Православии 436

Социология Третьего Рима 436

Протестантское общество 437

Третий период христианской истории: социология апостасии 437

Социология старообрядчества 438

Вандея и апостасия Революции 439

Религиозный взгляд на Постмодерн 440

ГЛАВА 9.5. СОЦИУМ В ИСЛАМЕ 442

Различия исламского и христианского социумов 442

Шариат 442

Учение о «трех домах» 443

Социологические различия в суннизме и шиизме 444

Феномен ваххабизма и исламский фундаментализм 445

Ислам и Модерн 446

ГЛАВА 9.6. СОЦИУМ В ИУДАИЗМЕ 447

Значение иудаизма

для других монотеистических религий 447

Иудейская история и социальные типы 447

Последнее рассеяние

и создание государства Израиль 448

Иудаизм и Модерн 449

Евреи и идея прогресса 449

Традиция и Модерн в современном израильском обществе 450

РЕЗЮМЕ 452

РАЗДЕЛ 10. СОЦИОЛОГИЯ ПОЛА 453

ГЛАВА 10.1. ГЕНДЕР И ЕГО РОЛЬ В СОЦИУМЕ 455

Пол и гендер 455

Гендер как первичный социальный статус 455

Андрогин («третий пол») 456

Оргия — погружение в докосмический хаос 456

Пол и таксономия 457

Гендер как язык 458

Гендер и коннотация 458

Социальное неравенство полов 459

Семья как парадигма гендерных отношений 459

Голография семьи и общества 460

ГЛАВА 10.2. ГЕНДЕР В ПСИХОАНАЛИЗЕ 461

Роль пола в психоанализе Фрейда: эрос и танатос 461

Гендер у Юнга 462

Пол и душа 463

Три образа женщины 463

Внутренняя женщина 464

Индивидуация и брак 465

Три образа мужчины 466

Внутренний мужчина 466

ГЛАВА 10.3. ГЕНДЕР И РЕЖИМЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО 468

Мускулиноид: режим диурна 468

Феминоид I: мистический ноктюрн 470

Феминоид II: драматический ноктюрн 471

Гомогенизация и гетерогенизация в структуре гендера 473

Фрейд–Юнг–Дюран 473

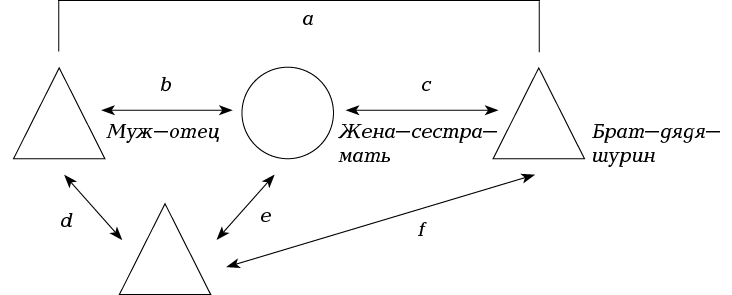

ГЛАВА 10.4. СЕМЬЯ И СТРУКТУРЫ РОДСТВА 475

Слова и женщины 475

Ограниченный обмен 476

Обобщенный обмен 477

Атомарная структура гендерных отношений и их шкала 477

Материнское и отцовское в социуме 479

Кросскузенные и параллель-кузенные системы 480

Родство в комплексных обществах 480

ГЛАВА 10.5. ТРАНСФОРМАЦИИ СЕМЬИ И ГЕНДЕРНЫХ

СТРАТЕГИЙ В ИСТОРИЧЕСКОЙ СИНТАГМЕ 483

Архаическая природа семьи 483

Проблема патриархат/матриархат 483

Женщины и элита (комплекс Брунгильды) 484

Экзорцизм феминоидности 485

История как нарастание патриархата 486

Логос как мужчина 487

Патриархат буржуазного строя 487

Феминизм как форма патриархата 489

Гомосексуальный социум 490

Менеджер как мужчина — либеральный гендер 490

Сны Веры Павловны 491

Гендер в фашизме 492

Гендер в Постмодерне генетически связан с либерализмом 493

Постмодерн и логема 494

Мужчина-компьютер и инфемы 495

Компьютерный патриархат 496

Иллюзия матриархальности в Постмодерне и ее основания 496

Исчезновение гендера 498

РЕЗЮМЕ 499

РАЗДЕЛ 11. ПОСТОБЩЕСТВО 501

ГЛАВА 11.1. СОЦИОЛОГИЯ ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА 503

Второй фазовый переход 503

Необходимость четкого понимания структуры трех парадигм 503

Трансформация объекта социологии в Постмодерне 504

Постобщество и постсоциология 505

Поправка археомодерна 506

Археомодерн усложняет социологическую картину 506

Археомодерн и Постмодерн: обманчивая видимость сходства 507

Социология глобализации (Постмодерн и археомодерн) 507

ГЛАВА 11.2. ПОСТМОДЕРН И ЛОГОС 509

Этапы диурна: от логоса к логистике 509

От логистики к логеме 510

Ничто и его социология 511

Компетенции логемы 513

Феноменологическая социология Альфреда Шюца 514

Повседневное становится еще более повседневным 515

Мишель Маффесоли: завоевание настоящего 516

Постмодернизм молодежных масс и «олбанский язык» 518

Сети и логемы 518

Тень Диониса 519

Постмодерн и археомодерн в глобализации 520

ГЛАВА 11.3. КУЛЬТУРА АПОКАЛИПСИСА 522

Социология Апокалипсиса 522

Адам Парфри: звериный дом 523

Магистральность маргинального 523

Социология дьявола 524

«Культурный идиот» как парадигма 525

Freak out show 525

Фрики в кинематографе 526

Фрики и пролетарская революция будущего

(«множества» А. Негри и М. Хардта) 527

Постмодерн и археомодерн в современном кино 529

ГЛАВА 11.4. ДЕМОНТАЖ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАЧАЛ СОЦИАЛЬНОГО В ПОСТМОДЕРНЕ 531

От общества к постобществу 531

Постмодерн и бессознательное 532

Режимы воображения и Постмодерн: «муси-пуси» 534

Поствремя и постистория 535

Постпространство 536

Окончание человека как цели 537

Постчеловек: Mad Max и Тетсуо 538

Конец идеологий и постидеологии 539

Постмодерн и религия (симулякр и сатанизм) 540

Постполитика (поствласть) 542

Гендер в Постмодерне 543

Постмодерн как серьезная социологическая проблема 544

РЕЗЮМЕ 546

БИБЛИОГРАФИЯ 547

РАЗДЕЛ 1

СТРУКТУРАЛИСТСКАЯ ТОПИКА СОЦИОЛОГИИ

ГЛАВА 1.1

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ: ОСНОВНЫЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ШКОЛЫ (КРАТКИЙ ОБЗОР)

ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ

Что изучает социология? Как правило, ответ дается таким образом: предметом социологии являются социальные явления, социальные процессы, социальные отношения, социальные факты, социальные закономерности. И тем не менее различие подходов и определений показывает, что предмет социологии не определен и довольно размыт. Он схватывается скорее интуитивно или конституируется в ходе самих социологических построений.

Питирим Сорокин (1889–1968), признанный классик современной социологии, в своей ранней работе «Преступление и кара»1 иронично играет с определением социологии как «науки, изучающей межиндивидуальные отношения и связи», указывая, что такое определение делает возможным говорить о «зоосоциологии» (социологии животного мира), «фитосоциологии» (социологии растений) и т. д.: ведь индивидуумы (дословно — «неделимые единицы») есть и в животном,

и в растительном мирах. Сам он склоняется к пониманию социологии как дисциплины, исследующей и систематизирующей все формы взаимодействия психических индивидуумов (то есть живых мыслящих существ) и, соответственно, интерментальных процессов.

Социология исследует общество, socium, но и этот предмет представляет собой нечто неопределенное.

Можно предложить для начала такую дефиницию: объект социологии есть то обобщающее целое, которое, дробясь, дает индивидуума2. Это «обобщающее целое» (греческое koinÒn — «койнон») и есть «общество» (socium) как нечто первичное и интуитивно понятное, предшествующее выделению отдельной единицы — индивидуума как «социологического человека» (Р.Г. Дарендорф). Социология начинает с исследования целого и общего и от него переходит к выделению частного, продвигаясь от классов, страт, статусов, ролей, функций, отношений к социальному атому — человеку. В этом социология отличается от других наук о человеке, которые начинают с индивидуума и, отталкиваясь от него, следуют по пути обобщений.

Классический пример минимального общества — семья. Она состоит из нескольких индивидуумов, но действует как единое целое. Общность имущества, жизненных интересов, плотность психических контактов, социализация и интеграция детей в единый социальный организм — все это делает из семьи коллективного индивидуума. По мере расширения границ коллективного индивидуума (от нуклеарной семьи к «большой семье», далее к «роду», племени и так вплоть до государства или империи) общественная модель усложняется, но на определенном уровне остается чем-то цельным и относительно однородным — «социальным целым». Его-то приоритетно и изучает социология.

Пример определения религиозного социума мы видим в словах Христа из Святого Евангелия: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них»3. Это классическое определение сущности Церкви, но оно также может быть глобальной тематизацией социологии. Эти слова можно понимать как метафору: там, где больше одного индивидуума, их совокупность представляет собой нечто большее, чем простое сложение, и приобретает новое, «трансцендентное», если угодно, качество, в котором мы имеем дело не с суммой индивидуумов, а с новой сущностью — «сообществом», «социумом».

Отсюда, в частности, «соборный» характер Церкви (по-гречески καθολικός, дословно — «все-целый»: от κατά — «все» и ὅλος — «целый»). Православная Церковь есть Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь.

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ

Социология выделилась из философии — из той ее части, которая особое внимание уделяла обществу, то есть из социальной философии. С философской точки зрения социология и есть социальная философия, разработавшая собственную терминологию, методологию и обосновавшая свою специфику. Социология, в том числе и прикладная, всегда «разрешается» (если использовать гегелевский термин) в философии, где лежат ее корни.

Последний уровень любого социологического действия (анализа, опроса, исследования) представляет собой философский уровень.

Философия может иметь своим предметом различные области мироздания: природу, историю, экономику, знание (как в целом, так и в его различных проявлениях в виде науки, культуры, искусства) и т. д. Социальная философия выбирает своим предметом преимущественно общество и концентрируется на тех сферах, которые имеют социальный характер. Но в отличие от социологии социальная философия приоритетно занимается принципами, началами, концепциями, гносеологическими проблемами общества, сохраняя верность своим фундаментальным методологиям — как в онтологическом, так и в гносеологическом аспекте. Иными словами, если философ, исследующий общество, поменяет предмет исследования, ничего принципиально не изменится: философ останется философом, чем бы он ни занимался. Социолог, отталкиваясь от философии, делает решительный шаг в сторону «общества», он необратимо связывает свою научную и интеллектуальную судьбу с тематикой «общества» и не может больше осмыслять что бы то ни было в отрыве от того главного предмета, который для него становится единственным — в отрыве от «общественного целого».

Без философии социолог не может полноценно действовать, но все же он отрывается от философии и становится на иную почву. Отныне сама философия видится ему как социальное явление, предопределенное общественным целым. Он социологически интерпретирует философию, из социального философа превращаясь в социолога философии.

СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НАУКИ. О. КОНТ ― «ТРИ ЭПОХИ»

Обратимся к основным классическим теориям социологии, которые подведут нас к главной теме данного раздела — описанию социокультурной топики, лежащей в основе структуралистского метода социологии.

Огюст Конт (1798–1857) — ученик и последователь Сен-Симона (1760–1825), автор терминов «социология» и «позитивизм». Науку социологию Конт обосновывает с помощью собственной философии истории, согласно которой человечество в развертывании своей истории проходит три стадии:

• период Веры, где преобладает религия;

• период Метафизики, где преобладает философия (начало Нового времени, эпоха деизма);

• период Позитивной Науки.

Третий период, по Конту, характеризуется появлением социологии как «науки наук», главенствующей над всеми остальными областями знаний, которые она обобщает в строго научную синтетическую картину.

Социолог для Конта представляет собой «жреца» позитивистской эры. Он хранит знание кодов, по которым действует человеческое общество во всех его измерениях — экономическом, технологическом, научном и культурном.

Социологию Конт связывает с позитивизмом по следующей логике: позитивные (естественные) науки самым строгим и «объективным» образом исследовали природу вещества, телесности, взаимодействий между телами, что развеяло «мифы» и «предрассудки» ранних эпох. Но строгость свойственна только естественным наукам. В области социальных и гуманитарных наук, по Конту, все еще царят «произвол» и «мифотворчество». Поэтому следует распространить ясность и однозначность позитивистских методов на общество, которое необходимо представить как механизм. Именно тогда человечество получит объективные знания об обществе и обоснует, по замыслу Конта, «позитивную науку» применительно к социальной и гуманитарной сферам. Это и есть социология — первая строгая, «позитивная» наука, примененная к обществу.

Любопытно, что в Бразилии, стране удивительного религиозно-мистически-секулярного синкретизма, метафору Конта восприняли как прямое руководство к действию и даже причислили ее автора к «лику святых» (куда в Бразильском пантеоне входят как католические святые, так и идолы кондомбле, макумбы и батуке, а также великие деятели Просвещения в лице Вольтера (1694–1778) и основатели спиритизма вроде Аллана Кардека (1804–1869). Так О. Конт, более других мыслителей настаивавший на демистификации социума, именно вследствие своей успешной деятельности стал объектом ремистификации в Южной Америке4.

В основе понимания О. Контом социологии как таковой лежит идея прогресса, поступательного развития общества, в ходе которого накапливаются знания, предопределяющие новые качественные сдвиги исторического процесса. Сама социология мыслится Контом как вершина прогресса и авангард прогрессивной мысли и методологии в будущем.

Э. ДЮРКГЕЙМ: КОЛЛЕКТИВНОЕ СОЗНАНИЕ

Инициативу Конта подхватывает и развивает Эмиль Дюркгейм (1858–1917), французский классик социологии, один из отцов-основателей этой науки. Главная идея Э. Дюркгейма состоит в том, чтобы выделить социальный факт (по аналогии с тем, как позитивисты-естественники выделяют атомарный факт) и установить зависимость между ним и другими фактами. Э. Дюркгейм видит главную задачу в построении рациональной системы, в которой общество будет описано как механизм, между различными явлениями, группами явлений и факторами которого установлены рациональные связи и выявлены закономерности взаимодействия. Социальные факты, по Дюркгейму, обладают в отношении отдельной личности нормативно-принудительной силой.

Для Дюркгейма, как и для Конта, все в обществе функционально, то есть предопределено не индивидуальными особенностями участников («акторов»), явлений и отношений, но общими закономерностями. Этот подход получил название функционализма.

Дюркгейм выделает коллективное сознание как свойство, присущее обществу в целом и по сути являющееся кодом общественного устройства и парадигмой социальных процессов. Дюркгейм считает коллективное сознание «отдельной реальностью, не зависящей от воли и сознания индивидуумов». Изучение коллективного сознания и есть изучение общества в его социологической сущности, так как в основе общества, по Дюркгейму, лежат рациональные структуры и закономерности, которые отдельный индивидуум может не осознавать, но которые полностью предопределяют его социальное бытие.

Коллективное сознание свойственно как обществу в целом, так и отдельным социальным группам. В переходные периоды (реформ, революций, катастроф) структуры и нормы социального сознания меняются, что часто вызывает социальные патологии, которые Дюркгейм называл «аномиями».

Главным социообразующим фактором Дюркгейм считал «солидарность». Она может быть автоматической, то есть основанной на функциональном тождестве социальных ролей (в традиционном обществе), или искусственно и сознательно выстроенной (как в обществе современном). В первом случае индивидуальные свойства вообще отрицаются, во втором — признаются, но ложатся в основу искусственной социальной конструкции, основанной на их гармонизации.

В конце жизни Дюркгейм заинтересовался социологией примитивных народов, исследуя их мифологические представления и их влияние на структуры социума. Большое значение он уделял религии, считая ее ключом к дешифровке устройства социальных систем.

М. МОСС: ДАР И ОТДАРИВАНИЕ

Племянник и ученик Дюркгейма Марсель Мосс (1872–1950) продолжает развивать функционалистский подход, преимущественно обращаясь к теме исследования социологии примитивных обществ, которой закончил Дюркгейм.

Изучение примитивов приводит Мосса к идее о существовании древнейшей социоэкономической системы, основанной на даре и отдаривании. Речь идет не о классическом обмене, но о циркуляции силы, где центральные функции выполняют символ, ритуал и так называемая мистическая сопричастность [Леви-Брюль (1857–1939)]. Согласно Моссу, дар в примитивных культурах формально является произвольным, но по сути обязательным. Ярче всего это проявляется в обряде «потлач», в ходе которого владелец уничтожает свое имущество перед лицом конкурента, демонстрируя тем самым свою мощь и свое превосходство. Тот, кто дарит, символически побеждает и покоряет того, кто этот дар принимает. Поэтому второй должен симметрично ответить первому, чтобы обосновать свою независимость.

Социология примитивов, граничащая с антропологией и этнологией, открывает социологический выход в новое постпозитивистское направление, вплотную подводящее нас к структуралистской социологической топике.

Г. СПЕНСЕР: ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СОЦИАЛ-ДАРВИНИЗМ

Несколько иной подход свойственен английскому социологу Герберту Спенсеру (1820–1903). Он разработал биосоциальную концепцию общества как пространства внутривидовой борьбы за выживание человеческих особей в ходе продолжающейся эволюции видов животного мира, перенесенной из природы на территорию общества и воплощенной в новые формы.

Для Спенсера естественный отбор представляет собой базовое социальное явление: в ходе борьбы за существование преобладает принцип выживания сильнейшего.

Социология Спенсера берет в качестве модели для исследования общества не механические законы позитивистской физики и математики, но дарвинистскую теорию эволюции, прилагая ее к изучению социума. Социал-дарвинизм приводит Спенсера к обоснованию своеобразной версии либерализма, согласно которой индивидуумам в обществе надо предоставить максимум свободы (принцип «laissez-faire»), и тогда победа сильнейших приведет к оптимизации социальных условий, будет способствовать новым открытиям и накоплению материальных и нематериальных благ.

Либерализм соседствует у Спенсера с антидемократизмом и «элитизмом»; он считает, что оптимальная модель общества такова, чтобы давать дорогу сильным, богатым и активным, не обращая внимания на слабых и немощных.

Как и О. Конт, Г. Спенсер верит в прогресс, но толкует его иначе — в оптике социал-дарвинизма.

Теории Спенсера оказали огромное влияние на социологическую мысль и стали особенно популярными в американской социологии. В политической философии либерализма (особенно американского) они составляют важнейший концептуальный блок.

Среди прочих его идеи в США развивал социолог Уильям Самнер (1840–1910), разработавший на основании социал-дарвинистского подхода теорию «социального отбора». Самнер создал важную для социологической науки типологию «мы-группа» / «они-группа» для описания распределения типичных социальных отношений дружбы/вражды между отдельными коллективами или этническими общинами.

Ф. ТЁЁ¨ННИС: «ОБЩИНА» И «ОБЩЕСТВО»

Немецкий социолог Ф. Тённис (1855–1936), принадлежавший к органицистской школе, так же как и Спенсер, относится к обществу не как к механической, но как к органической, витальной системе. Для него общество как объект изучения социологии есть живая взаимодействующая с миром реальность, цельный организм. В отличие от Спенсера Тённис полагает, что витальные связи общества нельзя свести к дарвиновской модели эволюции видов, и необходимо изучать весь социальный организм в целом, включая сильных и слабых его участников, поскольку и те и другие несут определенные жизненно важные функции.

Для Тённиса свойственен холистский (от греческого Óloz, «холос», — «целое») подход к обществу.

Важной моделью в социологии Тённиса является вычленение двух фундаментальных типов отношений: общинных, развивающихся в общине (нем. Gemeinschaft), и общественных, рождающихся в обществе (нем. Gesellschaft). В немецком языке эти два термина различаются этимологически: Gemeinschaft — от gemeine («общее», «естественным образом разделяемое многими») и Gesellschaft — от gesellen («сочленять», «искусственно соединять»). Латинские термины «communitas» («община») и «socium» («общество») имеют сходную этимологию. В русском же языке содержательный нюанс ускользает из-за единства корней («община» и «общество»). Община (Gemeinschaft), по Тённису, основана на метафоре семьи; это такое явление, когда группа отдельных индивидуумов естественно и изначально образует нерасчленимое целое, «коллективного индивидуума» с одинаковыми материальными интересами и культурными свойствами. Общество (Gesellschaft), напротив, — коллектив искусственный, основанный на договоре, контракте. Ярким примером его является метафора «торговой компании», члены которой объединяются на временной основе из разрозненных индивидуумов.

Переход от общины к обществу, по Тённису, есть социологическое содержание Нового времени, хотя примеры подобной динамики можно найти и в древности. Заметим, что лично Тённис, вслед за Руссо (1670–1741), симпатизирует общине, считая ее более органичным и гармоничным социальным явлением, чем общество.

К. МАРКС: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ МАКСИМАЛИЗМ

Для всех социологов (хотя и в разной степени) характерно завышение роли общества по отношению к индивидууму и объяснение частного, индивидуального исходя из целого, социального целого. Это общее свойство социологии как метода. Внутри же социологии как подхода есть граничные примеры. На одном конце спектра находятся теории, которые сводят к социальному началу все содержание индивидуума без исключения. Такие теории отличаются социологическим максимализмом: в них индивидуум есть только функция, «социологический человек», и ничего более. На другом полюсе спектра находятся теории, допускающие значительную самостоятельность индивидуума, вплоть до способности активно влиять на общественное целое и качественно изменять его по собственной автономной воле. Эти теории характеризуются «социологическим минимализмом».

Крайний пример социологического максимализма представляет собой теория Карла Маркса (1818–1883), марксизм. Согласно Марксу, принадлежность индивидуума к социальному классу полностью предопределяет все аспекты его социальной жизни (культуру, поведение, философию, мышление). «Класс» Маркс понимает в жесткой привязке к средствам производства, к экономическому базису. Но с социологической точки зрения важен не столько экономический детерминизм Маркса, сколько тот безусловный приоритет, который Маркс отдает социальности в сравнении с индивидуальностью. Содержание индивидуума, по Марксу, полностью — на 100 % — предопределяется обществом (в классовом обществе — классовой принадлежностью).

Маркс выделяет два основных антагонистических класса: эксплуататоров (в Новое время — преимущественно буржуазию) и эксплуатируемых (в Новое время — преимущественно пролетариат). Классовая борьба в философии Маркса становится главным содержанием социальной истории.

Маркс разделяет идею прогресса, считая, что в ходе исторического развития классовые антагонизмы постоянно нарастают (копятся) и рано или поздно выливаются в революции, приводящие к смене общественно-экономических формаций, а на этапе капитализма классовые противоречия приводят к социалистической революции и в конечном счете — к коммунизму. В коммунизме классы исчезают, но общество (как всечеловеческая община — сommunitas) остается и продолжает предопределять мирное и творческое бытие человеческого целого (которое станет целиком и полностью сознательным и свободным).

М. ВЕБЕР: ПОНИМАЮЩАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Прямо противоположного подхода — «социологического минимализма» — придерживается классик социологии Макс Вебер (1864–1920), основатель «понимающей социологии». Вебер настаивает на значительном и постоянно возрастающем в обществе весе целерациональной и ценностно-рациональной деятельности, то есть на фундаментальном значении индивидуального рационального начала в жизни общества.

По Веберу, индивидуум есть самостоятельная социальная величина, которая выражает свое содержание в общении с другими индивидуумами, создавая тем самым общественную реальность.

Появление «протестантской этики» и промышленного капитализма, а также выросшей из них буржуазной демократии, по Веберу, не просто историческая случайность, но высшее историческое достижение человечества, позволяющее индивидууму впервые построить договорное общество вместо различных видов «патерналистских общин» (в терминологии Тённиса). Ретроспективно Вебер видел зачатки такого демократического процесса и в древних обществах, но всякий раз какие-то социальные, идеологические, религиозные или исторические факторы препятствовали необратимому становлению общества как «контрактного» явления. Это стало возможным только в Новое время в Западной Европе. В основе подобной реализовавшейся модели Вебер видит протестантскую теологию личного спасения, критического разума и персональной ответственности, обоснованных в сотериологическом индивидуализме учений Лютера (1483–1546) и Кальвина (1509–1564).

Колоссальная заслуга Вебера в том, что он показал, как на основании богословских конструкций возникают секуляризированные социоэкономические и социокультурные системы, развивающие заложенные в религиозных учениях предпосылки в новых областях и на новых уровнях применения. В социологии идеи Вебера имеют основополагающее значение.

В. ЗОМБАРТ: «ГЕРОИ» И «ТОРГОВЦЫ»

Близкие к Веберу, но в чем-то противоположные по знаку теории развивал крупнейший немецкий социолог Вернер Зомбарт (1863–1941). Если Вебер, бывший личным другом Зомбарта, приветствовал буржуазный порядок и либеральную демократию, то Зомбарт их жестко критиковал.

Он выделял два социальных типа — героев (Helden) и торговцев (Haendler), которые создают два типа общества — героическое, религиозное, рыцарское (например, европейское Средневековье) и торговое, «контрактное», индивидуалистическое, буржуазное. Доминация того или иного типа предопределяет ценностную систему общества, его социокультурный профиль, политический и экономический строй.

Буржуазное общество и его идеологические предпосылки, возводимые Зомбартом не только к протестантской этике, но и к католической схоластике с ее имплицитным индивидуализмом, являются чистым примером «общества торговцев», где идеи обмена, всеобщего материального эквивалента (деньги), моральной гибкости, социальной адаптивности, технического развития и т. д. обретают право главенства над альтернативными семействами ценностей. Общество «героического» типа, напротив, выше материи ставит честь; мораль видит ригидной и неизменной; высокие идеалы превозносит над материальными интересами; жертвенность, мужество, служение и честь провозглашает более важными, чем прибыль и технические изобретения; деньгам придает меньшее значение, чем власти и престижу.

Зомбарт считает, что проводниками «торгового общества» являются чаще всего социальные, религиозные и этнические меньшинства, ущемленные в правах в «героическом обществе» и воплощающие свою энергию в системы обходных маневров через единственное, что им остается, — торговлю, экономику, финансы. Так, по Зомбарту, некогда еврейские менялы и ростовщики, а позже протестантские миноритарные секты добиваются вначале равноправия в «героической» цивилизации Западной Европы, а потом начинают сами диктовать социальные, политические и экономические стандарты, оттесняя тип «героев» на периферию и ниспровергая соответствующие ценности.

Зомбарт отвергал пролетарский социализм Маркса и настаивал на «германском социализме», который в качестве социально-политического субъекта выбирал не «класс», но этнокультурную группу, объединенную общей коллективистской ценностной системой. В таком социализме Зомбарт считал целесообразным лишить отдельных индивидуумов каких-либо прав и регулировать отношения государства только с конкретными социальными группами. При этом Зомбарт был чужд расизма и понимал принадлежность к народу не как расовую предопределенность, но как дело свободного духовного и культурного выбора.

Работы Зомбарта по социальной и экономической истории Европы являются общепризнанной классикой в социологии.

Г. ЗИММЕЛЬ: СОЦИОЛОГИЯ ЖИЗНИ

Еще один органицист в социологии — философ Георг Зиммель (1858–1918). Он принадлежал к направлению «философии жизни» и исследовал спонтанный и немеханический характер социальных связей и отношений.

В центре социологической конструкции Зиммеля стоит понятие взаимодействия (Wechselwirkung), то есть обмена индивидуумов жизненными импульсами — жестами, идеями, предметами.

В своем труде «Философия денег»5 Зиммель показывает, как экономическая деятельность, переходящая определенную социальную черту, искажает жизненные свойства человека.

ЧИКАГСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА

(А. СМОЛЛ, Д. ВИНСЕНТ, У. ТОМАС, Ф. ЗНАНЕЦКИЙ)

В США социология стала развиваться раньше других стран, но изначально носила преимущественно прикладной характер. Первая в мире кафедра социологии появляется в США в 1892 г. в Чикагском университете. Ее основателем был социолог Альбион Смолл (1854–1926). С ним тесно сотрудничали американские социологи первого поколения Джордж Винсент (1864–1941), Уильям Томас (1863–1947), Флориан Знанецкий (1882–1958) и другие.

С философской и экономической точки зрения представители этой школы были последовательными либералами, закладывали принцип индивидуальной свободы и личного благосостояния в основу социологического метода. С самого начала социологи Чикагской школы тесно сотрудничали с административными инстанциями города Чикаго (крупнейшего финансового и промышленного центра США), развивая научные теории в прямой связи с решением практических управленческих, социальных и отчасти политических задач.

Это направление положило начало практической социологии, нацеленной не только на корректное описание и изучение социума, но и на активное участие в его изменении. Так, американские социологи первой волны исходили из убежденности в необходимости целенаправленной политики по смягчению классовых противоречий, которые порождает капитализм, что было необходимо в первую очередь для сохранения самого капитализма как такового. Они разработали и частично реализовали социальные проекты и программы, направленные на достижение этой цели.

ДЖ.Г. МИД: СИМВОЛИЧЕСКИЙ ИНТЕРАКЦИОНИЗМ

Одной из весьма показательных фигур американской социологии считается философ Джордж Герберт Мид (1863–1931), также бывший профессором Чикагского университета. Он учил, что общество конституируется через «символическое взаимодействие» между его членами (акцент ставится на конститутивном значении индивидуума и межиндивидуальных коммуникаций). По Миду, общество есть постоянно корректирующийся договор различных индивидуумов и социальных групп, вырабатывающих через систему обобщенных в «социальных символах» взаимодействий структуры и коды общественной жизни.

Ко второму поколению этой школы относят таких социологов, как Роберт Эзра Парк (1864–1944), Эрнест Берджесс (1886–1966) и Уильям Огборн (1886–1959).

КОЛУМБИЙСКАЯ ШКОЛА (Г. ГИДДИНГС, П. ЛАЗАРСФЕЛЬД, ДЖ. МОРЕНО, Р. М¨РТОН): ТЕОРИИ СРЕДНЕГО РАНГА

К второй по значению социологической школе США принадлежала группа социологов, работавшая в Колумбийском университете. Ключевой фигурой среди них был Генри Гиддингс (1855–1931), последователь, как и Самнер, Г. Спенсера и активный пропагандист позитивистских методов в социальных науках. Эта школа дала таких знаменитых социологов, как Пол Лазарсфельд (1901–1976) (первый систематический исследователь социальной роли масс-медиа и автор классического для социологии концепта «лидер общественого мнения» и т. д.) и основатель социометрии Джейкоб Леви Морено (1892–1974), который ввел в социологию практику ролевых игр и социальной терапии.

К этой же школе примыкал Роберт Мёртон (1910–2003), выдвинувший теорию «самосбывающегося пророчества»(selffulfilled prophecy), согласно которой социальные и даже научные прогнозы сплошь и рядом являются формой косвенного влияния на ход событий в заведомо заданном ключе), и введший в научный оборот такие формулы, как «ролевая модель», «непреднамеренное следствие», «социальная дисфункция», «латентные функции» и др., которыми пользуется большинство современных социологических систем. Мертон предложил делать акцент в социологическом анализе на «теориях среднего ранга», воздерживаясь от глобальных обобщений, хотя и не ограничиваясь простым описанием эмпирических фактов.

Ч. КУЛИ И Л. УОРД: ХОЛИЗМ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

ПО-АМЕРИКАНСКИ

Приоритетной моделью американской социологии является социологический минимализм, или представление о том, что именно индивидуум или взаимодействие между индивидуумами порождают постоянно меняющиеся социальные системы, обретающие формы и содержание только в силу межиндивидуального обмена и постоянно воспроизводящегося или изменяющегося «коллективного договора». Это справедливо для большинства школ и направлений, хотя здесь есть и несколько исключений.

Так, огромный вклад в американскую и мировую социологию внесли такие социологи, как Чарльз Кули (1864–1929), стоявший на органицистских (холистских) позициях, рассматривавший социальные группы и все общество как единые живые существа, управляемые «коллективным сверх-Я», и настаивавший на чисто социальной природе человека; а с другой стороны — Лестер Уорд (1841–1913), основоположник «психологического эволюционизма», который стремился придать социал-дарвинистским концепциям «гуманистическое» измерение, сочетая идеи Г. Спенсера с идеями О. Конта и полагая, что в обществе человек преодолевает свое биологическое (животное) начало и от спонтанного «генезиса» животных видов переходит к осознанному «телезису» (от греческого слова «t◊loz» — «цель»), то есть волевому и рассудочному движению к заведомо поставленной цели, осуществляемому в ходе создания государства и движения по пути социального прогресса в сторону классового равенства.

Т. ПАРСОНС: СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Отдельно следует рассмотреть фигуру крупнейшего американского социолога Толкотта Парсонса (1902–1979). Парсонс поставил перед собой трудно выполнимую задачу — свести в обобщенную теорию социологическую модель Э. Дюркгейма с его функционализмом и социологическим максимализмом и «понимающую социологию» М. Вебера с ее повышенным вниманием к индивидууму, его мотивациям, рациональности и целеполаганию, то есть отличающуюся социологическим минимализмом.

Парсонс разработал теорию структуры социального действия, где описывал общество как «систему действий» человеческих индивидуумов друг на друга, включенную во внешнюю органическую среду. «Социальное действие» в социологии Парсонса было призвано служить той инстанцией, которая объединила бы системные закономерности социума и свободу волевых действий отдельных личностей.

Ключевым в теориях Парсонса было понятие системы, то есть открытой совокупности организующихся элементов, постоянно меняющихся, развивающихся и эволюцинирующих (в дальнейшем мы увидим, как и в чем система и системный подход противостоят структуре и структурному подходу).

Основополагающей матрицей «системы» Парсонс считал так называемую AGIL-парадигму. Эта аббревиатура расшифровывается как A — Adaptation (адаптация — англ.), G — Goal Attainment (достижение цели — англ.), I — Integration (интеграция — англ.), L — Latency Pattern Maintenance (сохранение латентного паттерна — англ.). Иными словами, система (куда включаются общество в целом, социальные группы, классы, страты, отдельные социальные явления или сферы деятельности) основана на четырех функциональных императивах: 1) приспосабливаться к внешним условиям среды — социальной или природной, вписываться в них; 2) достигать поставленных автономно целей; 3) интегрировать, включать в себя (всегда частично) данные, получаемые извне; 4) сохранять постоянно действующую матрицу системного кода (в случае общества — культуру, коды коллективного сознания и т. д.).

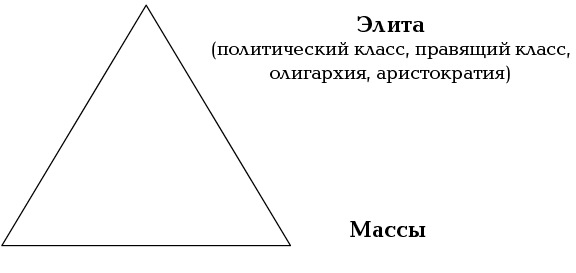

В. ПАРЕТО: ТЕОРИЯ ЭЛИТ

Крупнейший итальянский социолог В. Парето (1848–1923) вслед за экономистом Л. Вальрасом (1834–1910) и совместно с социологами Г. Моской (1858–1941) и Р. Михельсом (1876–1936) в полемике с Марксом и его гегелевской конфликтологией и эсхатологическим идеологизмом выстроил теорию социального равновесия.

По Марксу, социум абсолютным образом предопределяет индивидуума; классовая борьба составляет стержень истории; общество развивается поступательно и подлежит прогрессивной качественной динамике, а его идеология отражает сущность социальных процессов — прямо или завуалированно.

У Парето все наоборот. Общество всегда одинаково, несмотря на смену идеологий. Классы не зависят от экономики, но формируются между элитой и массами под любыми идеологическими прикрытиями и идеями — монархическими, аристократическим, демократическими или социалистическими. Идеологии, религии и ценностные системы лишь прикрывают вечную борьбу высших классов (элит) с низшими (массами). И эта борьба ни к чему не ведет, но лишь восстанавливает периодически нарушаемое равновесие. У истории нет поступательного развития, есть только мирная или насильственная ротация элит.

Л. ГУМПЛОВИЧ: РАСОВАЯ БОРЬБА

Другая (более ранняя хронологически) версия социологии элит дана у польско-австрийского социолога Людвига Гумпловича (1838–1909) (кстати, учителя Э. Дюркгейма). Гумплович также полемизировал с Марксом, но предлагал вместо тезиса о «классовой борьбе» (Klassenkampf) альтернативный тезис — о «расовой борьбе» (Rassenkampf). Под расой Гумплович подразумевал этнос. Он считал, что элита, доминирующая в обществе, всегда имеет в истоках аллогенное (чужеродное, иностранное) происхождение. Меньшинство завоевателей устанавливает свой порядок над большинством автохтонов.

Этот же принцип прямой доминации верхов над низами сохраняется и на последующих этапах, когда антагонизм между завоевателями и завоеванными забывается. В этом случае он переносится с этнических групп на группы социальные, но модель поведения и тех и других остается принципиально той же самой. Так как принцип этнической (социальной) доминации является, по Гумпловичу, главным социальным законом, то он отождествляет общество с государством как институтом насилия. Альтернативой насилию со стороны государства он считает анархию и беспорядок.

Свои социологические концепции Гумплович обосновывал огромным историческим материалом из истории происхождения государств и этнической истории народов.

П. СОРОКИН: СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ДИНАМИКА

Русская социология (основателями которой были выдающиеся ученые Ковалевский, Де Роберти) дала мировой науке великое имя — Питирим Сорокин. Сорокин по праву считается крупнейшим социологом XX века. В юности он был активным сторонником партии эсеров, народником, противником большевиков, но вместе с тем и апологетом русского социализма (подобно тому как другой выдающийся социолог, Вернер Зомбарт, был апологетом социализма германского).

Главная идея социологии П. Сорокина — отсутствие прогресса, ограниченность возможностей общества и его социокультурной динамики. Согласно Сорокину, существует всего несколько типов политического устройства (шесть, по Аристотелю: монархия, аристократия, полития, тирания, олигархия, демократия) и несколько типов философии — идеализм, эмпиризм, номинализм, реализм (концептуализм Абеляра), скептицизм и критика чистого разума Канта. Общества перебирают эти возможности, иногда на чем-то задерживаясь, иногда стремительно переходя к следующей комбинации. Но так как набор выбора ограничен, то в основных, сущностных чертах социокультурные циклы повторяются. Каждый день, по замечанию Сорокина, мы завтракаем и обедаем, а по ночам спим. Но всякий раз мы делаем это чуть-чуть по-разному: меняются меню, сновидения, обстоятельства. Однако основной паттерн одинаков. Так же и общество. Один диктатор отличается от другого, а одна модель демократии — от другой. Но отличия существуют лишь в деталях — при этом сами социокультурные типы неизменны.

Социум, по Сорокину, имеет три вечные сменяющие друг друга модели: идеационную, идеалистическую и чувственную. В идеационной модели преобладает принцип религиозной веры, вплоть до фанатизма, аскетизма, героизма, пренебрежения материальным. Такой тип дает расцвет империй, царств, религий. В идеалистической модели доминирует рассудок, сознание, высшие идеалы гармонично соотносятся с материальными ценностями и эмпирическими данными, процветают науки. Чувственная модель главное значение придает телесной, материальной, эмпирической стороне вещей. Принцип наслаждения (гедонизм, эвдемонизм) преобладает над всем остальным. Три типа обществ сменяют друг друга в следующей последовательности: идеационный — идеалистический — чувственный и снова идеационный и т. д. Каждый тип деградирует по своей внутренней логике, и то, что приводит к расцвету очередной общественной модели, в дальнейшем обусловливает ее конечный упадок.

Сорокин вводит понятие социальной мобильности — вертикальной и горизонтальной. Вертикальная мобильность представляет собой способность субъекта перемещаться по социальным стратам, горизонтальная — менять местожительство, профессию, социальные среды, оставаясь при этом в одной и той же страте.

Контрольные вопросы

1. Какие три эпохи выделял О. Конт в человеческой истории?

2. Кто считается основателем «понимающей социологии»?

3. Что такое социологический максимализм и социологический минимализм? В чем состоит основное различие между этими подходами?

ГЛАВА 1.2

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛОГОС И СТРУКТУРНАЯ СОЦИОЛОГИЯ

(В КЛАССИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ)

СОЦИОЛОГИЯ ИЗУЧАЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ЛОГОС

Согласно Дюркгейму, «коллективное сознание» является синонимом рационального кода общества, поэтому мы можем говорить о социальном логосе. Хотя общество шире, чем его социальный логос, тем не менее именно в социальном логосе концентрируется рациональная составляющая социума, которая не только ответственна за его упорядоченное функционирование, но и лежит в основе познаваемости общества, его интеллигибельности. Для классической социологии характерна следующая формула: социум тождественен социальному логосу.

На этот социальный логос проецируются различные стороны человеческого общества (у разных социологов по-разному), но все социологические теории сходятся в том, что социум как главный интуитивный объект изучения социологической науки лежит в области сознания, то есть имеет рациональную природу.

СХЕМА СОЦИАЛЬНОГО ЛОГОСА

Существует классическая схема описания социального логоса, лежащая в основе социологического метода исследования. Эта схема называется схемой социальной стратификации6 и обобщает те фундаментальные константы, которые не зависят от того, какое общество мы исследуем, и присутствуют (хотя и в разной степени) практически во всех типах обществ — от древних до современных. Схема представляет собой четыре вертикальные оси: власть — богатство — образование — престиж (см. схему 1).

Структурирование социального логоса таково, что в большинстве обществ высокий (или низкий) уровень нахождения индивидуума (социологического человека) на одной из этих осей влечет за собой симметричное нахождение на других осях. Обладание властью чаще всего сопряжено с высоким престижем, материальной обеспеченностью и высоким уровнем образования. И наоборот, безвластие, неизвестность, бедность и безграмотность сплошь и рядом соседствуют друг с другом. На основании этой закономерности производится замер социальной стратификации общества — выделение уровней относительно высоких и низких позиций на всех четырех осях. Так, в любом обществе можно выделить устойчивые страты, которые будут определять его количественную и качественную структуру и соответственно выражать конкретное издание социального логоса.

Социальный логос различается в своих проявлениях по ряду параметров — в частности, по наличию вертикальной и горизонтальной мобильности (П. Сорокин), по приоритету значимости одной из четырех осей и т. д.

В некоторых случаях социальный логос может искусственно видоизменяться. Например, при социализме была сделана попытка отменить имущественное неравенство и сгладить другие формы стратификационных различий. Но почти сразу после большевистской революции оси власти и престижа были восстановлены в полной мере, а к концу советского периода дало о себе знать расслоение в уровнях образования и материальной обеспеченности. После распада СССР все четыре стратификационные оси в российском обществе восстановились с явным отставанием оси образования, которая замедляет рост по сравнению с осями дохода, власти и престижа. Правда, в последние годы намечается тенденция к росту социальной значимости образования и науки. По этому признаку можно судить о свойствах и качествах социального логоса современной России.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЛОГОС

В рамках социального логоса социологический человек представляет собой социальный статус (М. Вебер), понятый как совокупность социальных ролей. Социальный статус или несколько статусов (каждый из которых есть сумма социальных ролей) составляют содержание индивидуального социального логоса, или структуру социального сознания индивидуума. Этот малый социальный логос определяется не изнутри индивидуума, но извне — через соучастие в большом социальном логосе, в социальном целом, то есть через социализацию. Все статусы и роли объективны и экзогенны в отношении человека. Индивидуальными являются лишь их набор и качество их исполнения.

Малая социальная рациональность индивидуума есть неотъемлемый компонент целостной структурной рациональности всего общества, и социальный логос в целом предопределяет его частный — «ролевой» — извод.

Между социологами-функционалистами и представителями «понимающей социологии» ведется спор относительно меры автономности индивидуального социального логоса и общего социального логоса. Он напоминает спор атомистов и волновиков в физике: для одних социальный человек — это волна, а для других — частица. Первые утверждают, что изменение социального статуса, переход от группы или страты в другую, смена набора социальных ролей по сути создает новую социальную личность (функционалисты), а для вторых (понимающих социологов) индивидуум по сути своей сохраняется, меняются только его атрибуты, и его индивидуальный социальный логос, в свою очередь, аффектирует (как постоянная величина) социальное целое.

В любом случае система социального логоса рациональна, в ее основе лежит «коллективное сознание», она построена на «рацио» и может быть изучена с помощью рациональных методов.

СОЦИУМ КАК СТРУКТУРА

Классическая социология почти всегда имеет структурный характер. Структурность вытекает из того, что при изучении общества используется некая константная модель, служащая неизменной системой координат при изучении динамических процессов — трансформаций, качественных и количественных изменений (флуктуаций, сдвигов, разрывов, катастроф).

Но особенно наглядно структурный характер имеют те социологические теории, которые приоритетно настаивают на функционализме и на постоянстве основных социальных параметров. Неслучайно поэтому первым термин «структурная социология» употребил Питирим Сорокин, концепция которого сочетает в себе ярко выраженный функционализм и отрицание однонаправленного общественного прогресса. В том же направлении развивал идеи Сорокина его ныне здравствующий ученик — американский социолог Эдвард Тириакьян.

Что значит «общество есть структура»?

Это значит, что в основе социума лежит неизменная (по крайней мере, очень долговременная) модель, составляющая его постоянную часть, структуру, а динамика, изменения и трансформации протекают на поверхности этой неизменной модели (структуры), получая свое социальное содержание из соотношения с глубинными свойствами и закономерностями константного социального логоса.

Если использовать понятия структурной лингвистики, то для такого подхода общество, социум — это язык, а различные его виды — это дискурсы.

СТРУКТУРНАЯ ЛИНГВИСТИКА: РЕЧЬ И СЛОВО (ВЫСКАЗЫВАНИЕ, ДИСКУРС)

Структурная социология может быть рассмотрена как результат применения к обществу принципов структурной лингвистики (Ф. де Соссюр (1857–1913), Р. Якобсон (1896–1982), Н. Трубецкой (1890–1938) и другие). Структурные лингвисты выделяли два основных уровня: 1) структурный и неизменный (синхронический), потенциальный — это уровень языка (la langue — фр.) и 2) переменный, развертывающийся во времени и необратимой логической последовательности — это уровень речи, дискурса (la parole, le discours — фр.).

Язык парадигмален — он диктует морфологию речи, правила высказывания, возможности постановки различных лексических единиц, предопределяет сопряжение членов и их порядки. На одном и том же языке можно произнести бесконечное количество речей, которые будут использовать конечное количество базовых элементов.

Уровень дискурса — это уровень синтагмы. Синтагма имеет всегда конкретные члены, выбранные из вариантов, содержащихся в языке, и располагает их в строго определенном логическом порядке. Дискурс получает смысл только исходя из его соотношения с языком. Дискурс всегда актуален, а язык — потенциален.

Язык дает о себе знать только тогда, когда на нем начинают говорить (читать, общаться), но вместе с тем он существует независимо от речи (письма, общения) и никогда не выступает в этом процессе прямо.

СОЦИУМ КАК ЯЗЫК

Проекция вышеобозначенной систематизации на социум дает основы для структурной социологии.

В социуме мы выделяем парадигмальное и синтагматическое измерения. На уровне парадигмы (общество как язык) социум представляет собой карту возможностей, совокупность строго определенных маршрутов и закономерностей. В эту парадигму включено и то, что исторически реализовалось ранее, и то, что реализуется сейчас, и то, что будет реализовываться в будущем (а также то, что могло бы реализоваться на основании внутренней организации возможностей общества, но что не реализовалось ранее и, вероятно, не реализуется в ближайшем будущем).

Социальная парадигма есть постоянная часть социального логоса. Социальная синтагма есть переменная его часть.

Конкретное общество есть момент общества в целом. Смысл социологическому исследованию придает размещение собранных данных в парадигмальном контексте социального логоса, что предполагает не только ретроспективное знакомство с социальной историей данного общества, но и предвосхищение его проективных моделей (поскольку будущее предопределено социальной парадигмой, так же как и прошлое).

Конкретное общество (как синтагма) всегда есть лишь бесконечно малый момент «большого общества» (как парадигмы). Поэтому актуальное расшифровывается в социологии через потенциальное, то есть не просто через историческое, бывшее, прошлое, но через возможное, могущее быть, будущее. А само историческое лишь иллюстрирует, что и как могло (а значит и может) быть.

Социум всегда имеет большую длительность. Что значит большую? Большую, чем что?

Большую, чем длительность человеческой жизни и сроки конкретного социального периода, в котором актуальная социальная модель остается относительно постоянной. Социум существует не только как он есть «здесь» и «сейчас», но как он был «до» и будет «после».

Реализовавшееся и наличествующее в обществе всегда является бесконечно малым по сравнению с тем, что вообще возможно. Так же и в языке: невозможно перебрать все сочетания всех слов — всегда будут создаваться новые возможности, новые контексты и новые варианты.

Более того, смысл социума открывается отнюдь не в каждом его конкретном моменте. Смысл социальному моменту придает его соотнесение с социологическим целым7 — с тем, чем общество является принципиально, в масштабе истории, чем оно являлось в прошлом и чем оно будет являться в будущем.

В социальном моменте заложены социальное прошлое и социальное будущее, они-то и придают обществу смысл и составляют содержание общественного (коллективного) сознания — социального сознания, которое обращено в историю и несет в себе проект будущего.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК И «ТЮРЬМА БЕЗ СТЕН»

Российские ученые-социологи В.И. Добреньков и А.И. Кравченко в первом томе своей «Фундаментальной социологии»8 показывают важную особенность поля применения социологии как науки: движение от социологии в сторону индивидуальности достигает предела в чистой индивидуальности, которая ускользает от компетентности социолога и которой занимается преимущественно психология. Там, где кончается социологический человек, завершается компетентность социального логоса, причем, возможно, завершается и сам логос как таковой (об этом, как мы видели, ведут между собой спор «функционалисты» и «понимающие социологи»).

В любом случае человеческий атом, двигаясь в сторону от общества, от социума, укрывается в области психологии, где получает научное убежище, прячась от социальных детерминант коллективного (социального) сознания.

Так, индивидуальная психология есть предел социума и сфера сугубо индивидуального — в личной психологии человек пытается убежать от статусов, ролей и страт, классов и социальных групп, то есть от функционального детерминизма, от парадигм и синтагм социального логоса.